【「今日の格言」と「漢字の読み方」】

中盤戦に関する格言「攻めながら地を増やせ」

漢字の読み方「概ね」(おおむね):「がいね」ではありません。

およその趣旨。大体。あらまし。

囲碁用語(さ)

- 細碁(さいご):細かい碁

- 催促する:相手がいろんな味を見て打つ手を保留しているところを打つように強制する。投了を催促する。いますぐ守らなくとも直接相手から手段はないが、将来味ができそうなところを、今打って相手の狙いを断ち切り、投了を催促すること

- 裂いて出る:相手の石を分断して、外部へ進出すること

- サエギる:相手の連絡を絶つ手

- サガリ:盤端へ向かってノビる手

- サガりサガリ:どちらも一線のハネツギが後手の場合はヨセの計算の便宜上、どちらもサガるものとして(サガリサガリ)計算する

- 裂かれ形:相手に石を分断された形

- 裂く:相手の石を分断して行く手のこと

- サシ込み:相手の石の空隙に突っ込んで行く手段

棋譜再生

- サバキ:石の働きがとどこおらいよう、うまく処理すること。石を攻められないように形に就くこと

- ザル碁:へたな碁。ヘボ碁のこと

- サルスベリ:猿が枝から枝へすべり降りるように、相手の地に対して第二線から第一線へケイマの形で侵入する手。大猿、小猿

- 左右同形:左右対称形であること

- 三間:三路隔てた位置。三間ビラキ、三間バサミ

- 三コウ無勝負:一団の石に三つのコウができること。そこが勝敗に直接影響する場合は同形反復の禁止で無勝負となる三々:第三線と第三線の交点

- 三々:第三線と第三線の交点

- 三段コウ:二段コウよりもうひとつ手の多いコウ

- 三手抜き:星の石に白が小ゲイマで両ガカリしたとき、黒はさらに手を抜き、白が封鎖した形

- 三手抜き定石:三手抜きのあと黒が三々へ打って生きる定石のこと

- 三手のヨミ:打つ前に少なくとも三手は読め、ということ。三手とは、自分がこう打てば相手はこうくるだろう、そこで自分はこう打とうという読み

- 三羽鳥(さんばがらす):石が三個、コスミの形で直線に並んだ形

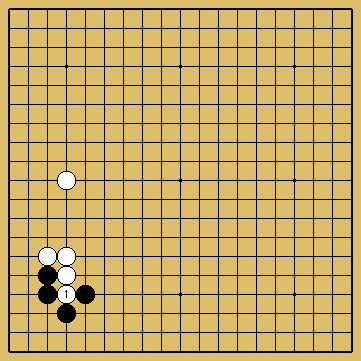

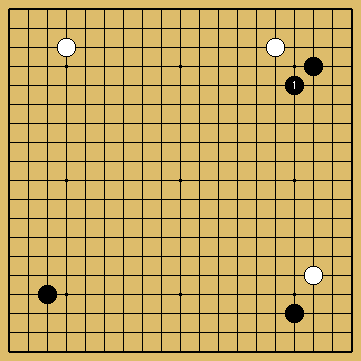

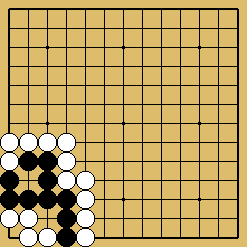

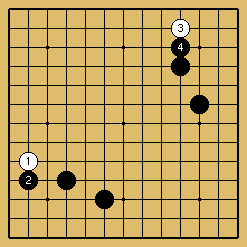

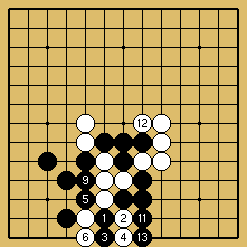

黒1、3が三羽鳥

棋譜再生

- 三分三厘:半コウの大きさを厳密に算定すると3分の1目、つまり、三分三厘となる

- 三本サガリ:ふつうのサガリは二本であるが、すでに二本サガっているところからさらに三本目のサガリが利く場合をいう。秀和の三本サガリの逸話が有名

- 三目ナカデ:三目地の真ん中へ打ち込み眼をとること

- 三目の真ん中:正しくは三子の真ん中。三子の石は中央の石から一間にトンだ点が敵からも味方から急所になる場合が多い

- 三立四析(さんりつよんせき):石が三個縦に並んでいるときは四間にヒラくことができるという布石の原則。石が二個なら三間ビラキ、石が一個なら二間ビラキ

- 三連星(さんれんせい):隅の星、辺の星、隅の星と直線上の三つの星を占める布石で。昭和八年の夏から秋にかけて木谷実先生が二局試みている。これが新布石流行の端緒となった。アマチュアには人気のある布石

囲碁用語(し)

- 死:相手から打たれても取られない石は「活き石」という。活き石以外の石は「死に石」という

- 地(じ):地所。実利。勝負は最終的には地の多い方が勝つ

- 地合い:双方の地の釣り合い。地合いがいいとか地合いが足りないなどという

- 死活:石の生き死に

- 時間切れ:時間が切れて負けになること。切れ負け

- 時間制:昔は時間の制限がなかったが、大正末期から時間制が採用され始め、現在の公式の対局はすべて時間制である。両対局者が同じ時間をあたえられ、持ち時間がなくなると秒ヨミになる

- 時間つなぎ:時間がなくなって秒ヨミのとき、時間切れを避けるためコウ立てのような手を打って相手に受けさせ、時間をつなぐこと

- 事件:順調に進行していた局面に波乱が起こり、形勢が怪しくなること。事件が起きた

- 試験碁:入段や昇段のために試験される碁

- 持碁(じご):お互いの地が同数の場合、コミがなければジゴ引き分け。和局ともいう

- ジゴ一(じごいち):ジゴか一目差か、というきわめて微細な勝負をいう。半目勝負と同じ

- 四コウ(シコウ):一部あるいは全局で、譲れない四つのコウが生じた形

- 下打ち:江戸時代、御城碁はその場で打ち始め、その日のうちに打ち切るのが慣例であったが、ときとして勝負が深夜におよんだ。元禄のころから、前もって対局しておく(下打ちする)ようになった。下打ちは毎年11月6日各家元の協議のうえ、手合いを定めて届け出で、11日より16日まで対局した。17日のお城碁までは一切の面会を禁じられた

- した手:下手。団級位の下位者。一般に弱い人

- した手殺し:下手と打つと滅法強い人。下手ごなし

- 七目ナカデ(しちもくなかで):七目地へナカデした形で、最後に花六に導かれて死ぬ形

棋譜再生

- シチョウ:アタリ、アタリで追いかけて最後に取ってしまう手段

- シチョウアタリ:シチョウで取るため、あるいは逆にシチョウを防ぐために、シチョウの進行方向へ打っておく石

- 実戦的:筋や形にこだわらずその場に応じた打ち方をすること

- 実利:現に何目と計算できる地やアゲハマのこと。勢力に対する言葉

- 地取り:地を取るのを主とする打ち方。地取りにきりかえる、地取りで行くなどという

- 死に形(しにがたち):はっきり死んでいないが、大体死んでいる形

- シノギ:攻められている石を、損をしないように、また周囲の味方の石に触らないように治まること。または、取られてはいけない石が攻められたときに、眼形を得るか脱出できるようあれこれ手段を尽くすこと

- シノギ勝負:すでに地合いでは優位に立っていて、あとは一団の石をシノげば勝ちという場合

- 渋い:地味だが有力な手。地味で力強い碁風

- シボる:捨て石を使って外から利かす手段。相手を団子石にする手段

- シマリ:隅を確保する手。小ゲイマジマリ、一間ジマリ、大ゲイマジマリ、二間ジマリなどがある

- シメツケ:捨て石を用いて相手の石を外側から利かし、凝り形に導く手段

- 地模様:まだ確定地ではないが、地になる可能性が濃厚な大きい地域のこと

- シャレた手:場合にかなった面白い手

- 秀策流:本因坊秀策が用いた先番必勝の布石

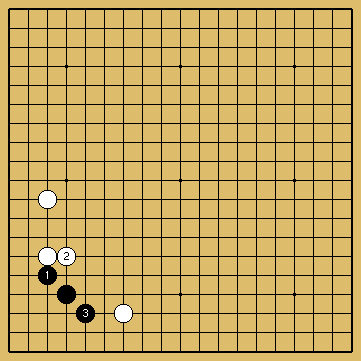

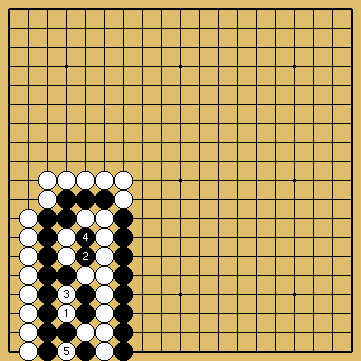

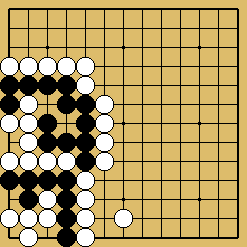

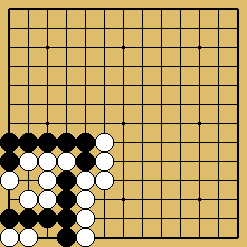

黒1、3、5と三隅をそれぞれ向きの違った小目で占有する布石。黒7が秀策のコスミ

棋譜再生

- 収束:ヨセのこと

- 17路盤:現代は19路盤であるが古代では17路盤であった

- 終局:碁を打ち終わること

- 終盤:そろそろ終わりに近くなっている状態

- 趣向:主として布石段階における特殊な作戦。工夫

- 循環コウ:両方がゆずらず争えばきりがなく、規定では無勝負になる

棋譜再生

- 準名人:江戸時代は八段を準名人と称した

- 正倉院の碁盤:わが国最古の碁盤で奈良の正倉院北倉(ほくそう)におさめられている。木画紫檀棊局(もくがしたんのききょく)といわれ、正倉院宝物の中でも屈指の名宝とされている。紫檀製で盤面は一辺42㎝ほぼ正方形、高さ31㎝。十九路の盤面に十七個の星印があり、線は象牙をはめ込んだもの。碁石は文献によると「平棗(ひらなつめ)の碁套に入れられ、碁子は水晶、瑪瑙(めのう)を用いたり」とある。聖武天皇(724~749)の天平時代の遺物

- 定石:古来からの研究によって攻守ともに最善とされる、きまった形の打ち方。隅あるいは局部における、双方の合理的な折衝で、五分あるいはほとんど五分のワカレになる形を定石という

- 定先(じょうせん):先のこと。コミ無しでつねに黒番

- 冗着(じょうちゃく):いま打つ必要のない手

- 定二(じょうに):つねに二子の手合のこと

- 勝負手(しょうぶて):勝負に出た手。形勢不利を意識し、挽回のための思い切った手

- 勝負どころ:お互い勝負に出て、はっきり決着があらわれる段階。中盤から終盤にかけてのころが多い

- 初コウ(しょこう):碁があまり進んでいない序盤の段階で生じたコウ

- 所帯を持つ:相手の勢力圏、または味方の援護のないところで、独立してこぢんまりと治まる感じをいう

- 序盤:碁の初期の段階。布石からそろそろ中盤へ移行しようとする、その前。

- 白の態度:白を持ったときの打ち方。二子以上の置碁のときは堅実だけでは勝てず、奇略や積極性がなければならない

- 陣笠(じんがさ):下級の兵士が戦争でかぶった笠に似た形。愚形(ぐけい)の一種

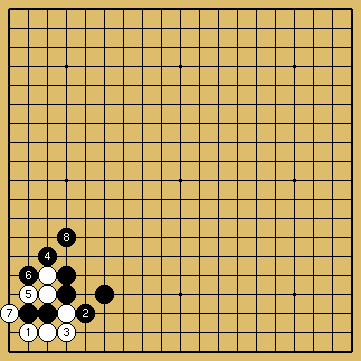

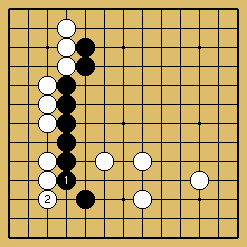

黒4アタリに白5とツイだ形が陣笠。白aの石が不必要な石となっている

- 新型:新しく打たれた型

- 新定石:新しく打たれた型で、他の多くの棋士も打つようになり自然に定石と認められた型

- 新手(しんて):いままで誰も打ったことのない新しい手で、立派に通用する手のこと

- 新布石:昭和八年ごろから流行した布石法。木谷実、呉清源の研究による。従来の隅のシマリを重視した打ち方から脱皮して中央を志向することを主とした布石

- シンを止める:相手の石の主要な進路を止める手

囲碁用語(す)

- 姿:石の形。恰好

- 筋:石の働きのおよぶ筋道。その筋道に沿う、もっとも効果のある打ち方。筋や形を憶えることは上達に欠かせない。攻める筋、守る筋。生きる筋。殺す筋、コウにする筋。追い落としの筋、ワタる筋、切る筋、ツグ筋、など

- 筋違い:筋をはずれたところ。異筋、無筋、俗筋などみな同義

- スソ:一般的な筋や形を憶える勢力圏を作っている石の下方。第四線に対する第二線、第三線をいう

- スソアキ:勢力圏を作っている石の下方が空いていて、相手が飛び込んで行ける状態

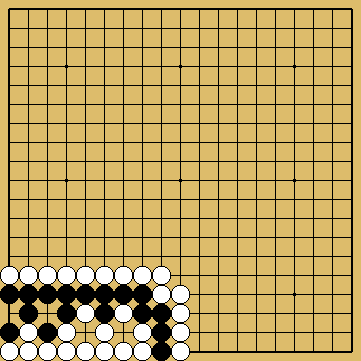

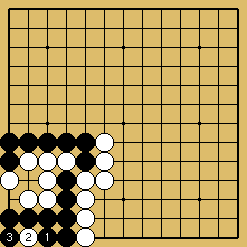

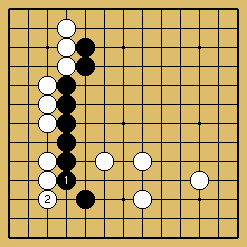

スソアキ囲うべからず。白からaと飛び込む余地があってスソアキである。ゆえに黒2と囲ってはいけない

- 捨て石:石を捨てることによって、それ以上の効果を得ること。意識して相手に取らせる石

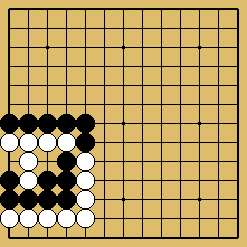

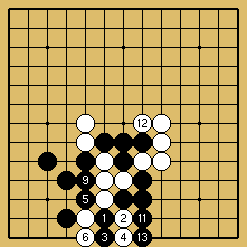

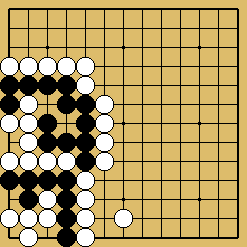

高目定石より、黒2子を捨て石にして黒2、4、6を利かし外勢を得る

棋譜再生

- スベリ:第三線から第二線へ、また第二線から第一線へ、小ゲイマや大ゲイマの形で打つ手。サルスベリ、大ザル、小ザル

- 隅のマガリ四目:普通のマガリ四目は完全な生きであるが、隅のマガリ四目は、例外と日本ルールでは規定されている

囲碁用語(せ)

- 制限時間:持ち時間。残された時間

- 正着:結果的に見て最善の手。正しい打ち方。本手

- 星目(せいもく):九子の置碁のこと

- 星目風鈴(せいもくふうりん):九子の置いてもまだ碁にならないとき、四隅の三々へさらに石を置いて打つ碁で13子局

- 星目風鈴中四目(せいもくふうりんなかしもく):星目風鈴でも足りず、天元を正方形で囲うように4子(G13、N13、G7、N7)加えた17子局

- 勢力:厚み。外勢

- セキ:相手の石を取ろうとすると自分の石が取られてしまうような、お互いに手を出せない状態をいう。眼のない石同士のセキ、一眼ある石同士のセキ、地になるセキなどがある

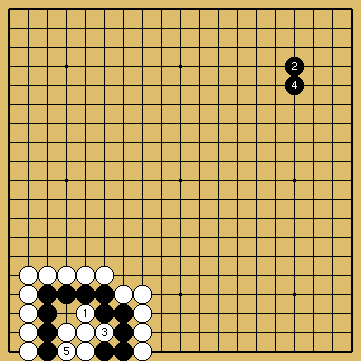

一眼ある石同士のセキ

地になるセキ

最終的に、左図が右図になってセキです。黒は白3目をアゲハマにしましたので、3目の地と同じ結果となる

棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生

手順は、図の左下にある青文字の「棋譜再生」でご覧いただけます。 つぶや棋譜2 Viewer左上にある「自動再生」にチェックで再生致します。 つぶや棋譜2 Viewer碁盤の下にある「NUM」で手順が表示されます。

(。・(エ)・。)ノ↓ランキング参加中、ポチ応援をいただけると励みになります。

|

棋譜再生 |

- セキクズレ:いったんはセキになっても外側の石が死ぬとセキがくずれて全部死んでしまう状態

棋譜再生

- 席亭(せきてい):碁会所の主人

- 席料(せきりょう:碁会所の料金

- 絶局(ぜっきょく):死ぬ前に打った最後の碁。人生最後の一局

- 石塔シボリ:二線の石を2子にして取らせ、ダメを詰める手筋を「石塔シボリ」という。「石塔」の名は、出来上がりの形が石の塊から塔が伸びているように見えることから

石塔シボリ

棋譜再生

- 絶対コウ:絶対に利かなければならないコウ立て

- 切断:石を切ること

- 背中:外勢のこと

- 攻め:相手の石を攻撃すること。 攻めは必ずしも取ろうというのではなく、攻めることによっていろんな利を計ろうということ

- 攻め合い:隣接した双方の石に眼がなく、一手違いで取るか取られるかの状態

- 攻め取り:取っている相手の石を、ダメをつめて打ちあげなければならない状態。相手の眼のない石を包囲している自分の石が生きていれば、相手の石を手つかずで取れるが自分の石が生きていなければ最終的にはダメを詰めて打ちあげることになることで自分の地が減少する

- 競り合い:お互いの石がもつれ合い中央へ進出していく状態

- 先(せん):先で打つこと。定先

- 先相先(せんあいせん):黒白黒の順番で打つ手合。一段差の場合の手合

- 先先先(せんぜんせん):黒黒白の順番で打つ手合。一段差の場合の手合

- 先二先(せんにせん):先番、二子局、先番で打つ手合

- 先手:先に打つ権利。相手が受ける必要があるような手であり、その手を打った後で、自分がまた好きなところに打てるような手

- 先着:先に着手すること。先番

囲碁用語(そ)

- ソイ(添い):すでに接触している自分の石から、数の多い相手の石に寄りそうように接触して打つ手。ソイツケ、ソイアゲ、なども同義

棋譜再生

- ソイツケ:ソイとほぼ同じ。強調して言う場合に使う表現

- 総ガカリ:隅のカカリが一か所もなく、四隅ともお互いにカカリを打っている布石

- 総ジマリ:隅のカカリをひとつも打たずに、お互いに二隅ずつシマリを打っている布石

- 総互先(そうたがいせん):段位に関係なく、すべて互先で打つこと。公式対局はすべて総互先コミ出しである

- 相談碁:二人以上でチームを作り、相談して打つ碁。余興で打つ碁のひとつ

- 俗(ぞく):俗な打ち方。見るからに平凡。無策な打ち方

- 俗手(ぞくしゅ):平凡、無策な手

- 俗筋:俗な筋

- ソデガカリ(袖ガカリ):隅に低くカカる手。ふつうにカカると重くして攻められるような場合に用いられる

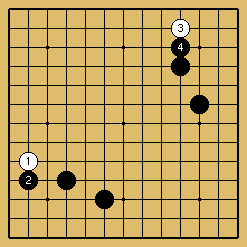

ソデガカリとスソガカリ。白1がソデガカリ、白3がスソガカリ。現代では両方ともスソガカリと称しているように感じる

棋譜再生

- 外ヅケ:外側からツケる手

- ソバコウ:現在コウの起きている周辺にあるコウ立てのこと

- 損:損をすること。碁には、地の損、手の損、コウの損、などがある

- 損コウ:損になるコウ立てのこと。損コウを重ねるとコウに勝っても引き合わないことがある。代表的な損コウはシチョウを逃げだすこと

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

よろしかったら、ご感想などをコメントでお聞かせください。

(。・(エ)・。)ノ↓ランキング参加中、ポチ応援をいただけると励みになります。

マイナビ 天頂の囲碁7 Zen(対応OS:その他) 目安在庫=△ |

基本布石事典(下巻)新版 星、小目、その他 [ 依田紀基 ] |

ヒカルの囲碁入門 ヒカルと初段になろう! [ 石倉昇 ] |

ひと目の詰碁 (マイナビ囲碁文庫) [ 趙治勲 ] |

.png)

囲碁は全然わからない私ですが図があるとわかりやすいですね!

返信削除AKAZUKINさま、わざわざ、お越しいただきありがとうございます。眼科に行くのが恐くなってきました。次の更新を期待しております。

削除(。・(エ)・。)ノ

こんばんは ☆

返信削除「囲碁用語備忘録3(さ行)」を拝見しました。( ^)o(^ )

Ounaさま、いつもありがとうございます。

削除_(._.)_