【「今日の格言」と「漢字の読み方」】

布石に関する格言「手うすの方より打て」

漢字の読み方「専ら」(もっぱら):「せんら」ではありません。

他はさしおいて、ある一つの事に集中するさま。また、ある一つの事を主とするさま。ひたすら。ただただ。いちずに。まったく。

囲碁用語(か)

- 外家(がいけ):江戸時代、四家元に直属していない棋士

- 外勢(がいせい):外側に対して勢力があるという意味。実利に対する言葉

- カカエ:だき抱えるように相手の一子を取り込む形。シチョウもカカエの一種

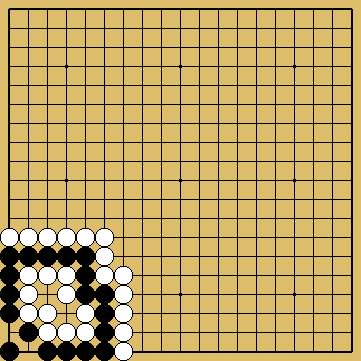

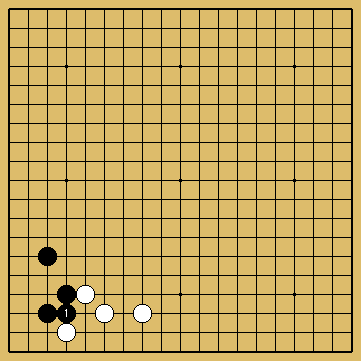

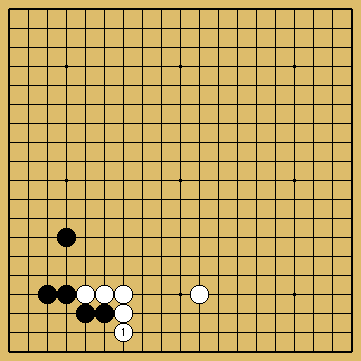

棋譜再生

- カカリ:隅にある相手の石に対して手がかりや狙いを持って向かっていく手。小ゲイマガカリ、大ゲイマガカリ、一間高ガカリ、二間高ガカリなど

- かき回す:相手の地や模様、勢力圏をさかんに荒らすこと

- 欠く:打ち欠くこと。眼を欠く、眼を取る、眼をつぶす、など、みな同じ意味

- 確定地:相手から侵略される心配のない地。はっきり何目と計算できる地

- 鶴翼(かくよく):隅の拠点を中心に左右両翼へ大きく展開する形。布石の理想形とされていた

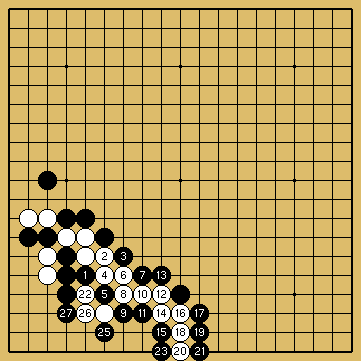

棋譜再生

- カケ:高い位置にある味方の石から低い位置にある相手の石のカドを突いて圧迫する手段

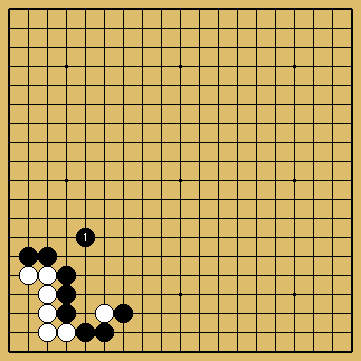

棋譜再生

- カケ:相手の石の斜め隣へ打って進路をはばみ、ゲタに取る、またはシボる手段

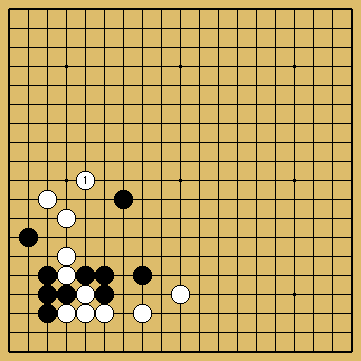

棋譜再生

- 賭碁(かけご):金品を賭けて打つ碁。今昔物語に平安時代の囲碁の名人、寛蓮(かんれん)と醍醐天皇が黄金の枕を賭けて対局したとある

- 欠け眼:眼のような形をしているが、実は本当の眼ではない形。本眼(ほんめ)に対する言葉

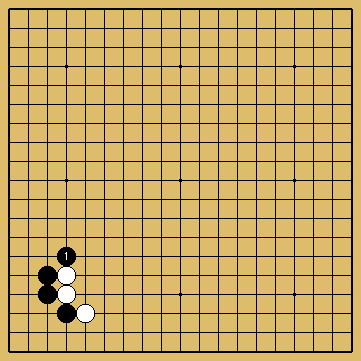

- カケツギ:直接ツガずに一路ずらしてツグ形

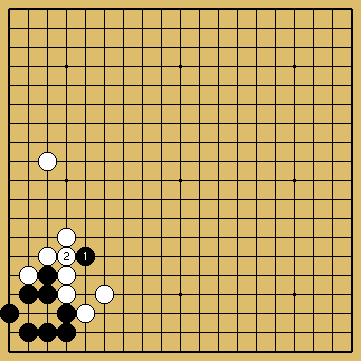

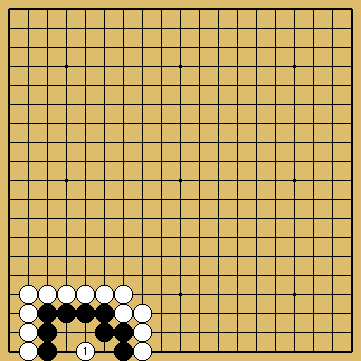

白1がカケツギ

棋譜再生

- 欠け眼生き:二眼以上の欠け眼を持つ一連の石で、相手が取ることのできない形が欠け眼生き

- カス石:捨てても惜しくない石。用済みの石。対義語は要石(かなめいし)

- 肩:相手の石の斜め上の点

- 肩突き:相手の石の肩へ打った手。相手の模様、地などを消すときに用いられる。

- 堅い:堅実な石の形。また、堅実な打ち方

- 固い:石が固まってしっかりしている状態

- 片懸(かたけん):片懸賞のこと。勝てば相手から懸賞をもらうが負けても払わなくてよいという懸賞。

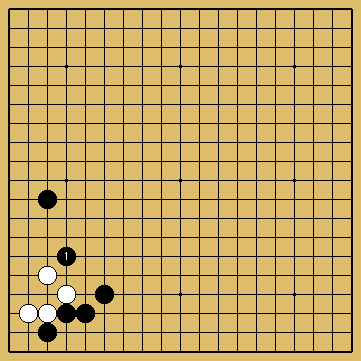

- 片先手:一方が打てば先手になるが、他方が打てば後手になるヨセ

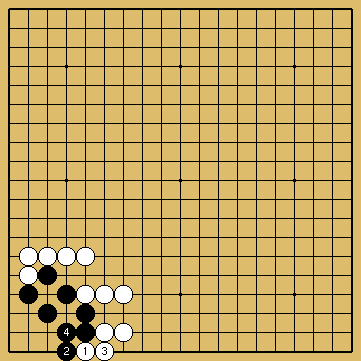

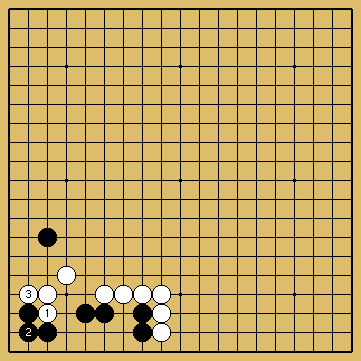

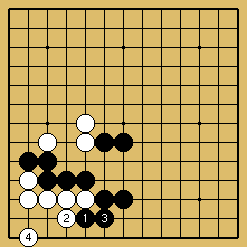

白1,3が片先手。黒からのハネは先手にならない

棋譜再生

- 形:守りの急所。石の姿。使用例(形がよい、形が悪い)

- 固ツギ:直接石をツグ形。いちばん堅固なツギ方

- 片眼:一眼しかないこと。森の石松などとひやかしていう

- 勝ち切る:勝っている碁や勝てそうな碁は実際に勝つまで大変であるが、それを乗り越えて勝ち切ること

- 恰好:部分的な石の姿、また形。ときには全局的な形勢を「いい恰好」などという

- カド:相手の石の斜め隣の点。アゴ、カタ、コビンなどもカドの一種

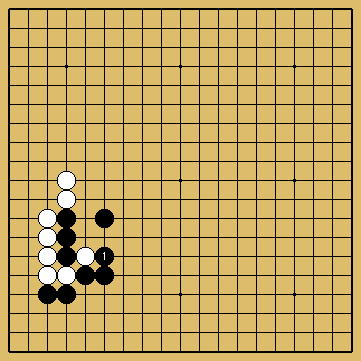

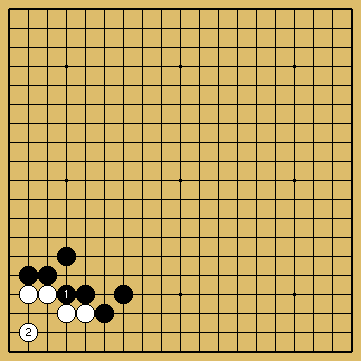

白1がカド。カドへ打ち込むという

棋譜再生

- 角番(かどばん):タイトル戦であと一番で決着がつくかつかないかという勝負のこと。また、打ち込み勝負の番碁で、手合いが直るか否かという一番

- カネツギ:二か所ツグところを一手で間に合わせるツギ方

- カブせる:ボウシすること

- 壁:壁のような強固な外勢のこと

- 構える:形を整えて整備すること

- カマす:きびしい一撃を与えること。一発カマす。打ち欠くこと

- 噛む(かむ):相手の一子をカカエ込むことで、相手は噛まれて痛いという感じを受ける手のこと

- 亀の甲:俗に「ポンヌキ30目、亀の甲60目」というくらい威力が大きい

- からい:地にからいこと。まず地で得をして、その上で互角に戦って行こうという打ち方

- 空打ち:石を盤に打ちつけて音だけをさせて、すぐに打たないこと。品のない行為

- カラミ:二つ以上の石を分断しからんで攻めること。両ガラミ、三方ガラミなどがある

- 軽い:捨てやすい石。どのようにでも変化してサバける石。またそのような着手

- 勘:石の形を見たとたん、石の働きやねらい、今後の進行などを直感的に感じる能力

- 感覚:布石における着手の方向や骨格形成、また、中盤戦では戦いの構想などを直感的に把握する能力

- 緩手(かんしゅ):ぬるい手、もしくは、ゆるい手。悪手ではないが、相手に対して迫力が乏しい手

- 感想:対局が終わった後対局者同士、また第三者を交えて、お互いその対局の意見をのべあうこと

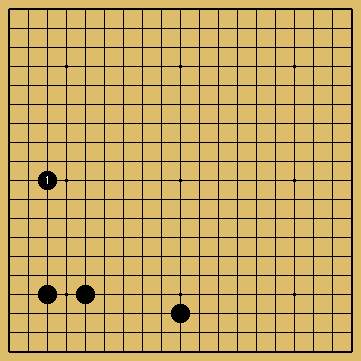

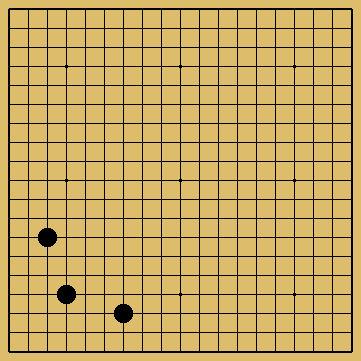

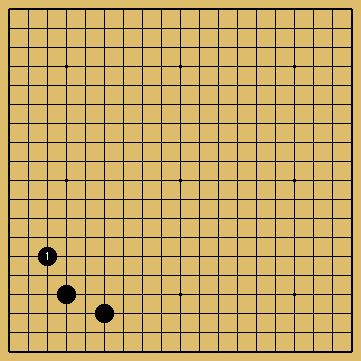

- 観音ビラキ:仏壇の戸を左右に開くように星から両翼へ大ゲイマに開いた形

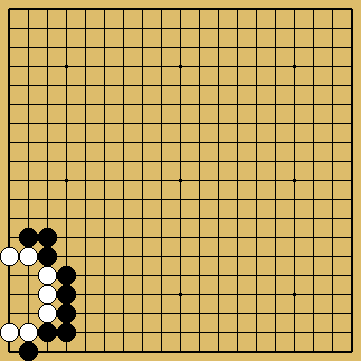

観音ビラキ

囲碁用語(き)

- 棋(き):碁のこと。奕(えき)と同じ。古代中国では碁石に木や竹を用いたので木偏がついた。やがて水晶や象牙などを用いるようになったので碁の字に変わったと言われている

- 棋家(きけ):専門棋士のこと

- 棋客(きかく):アマチュアのこと。「碁客」も同じ

- 利かし(きかし):現在先手で打てる手で、しかもなんらかのプラスにこそなれ、損のない手。利かしは時期が大切で時期を逃すと利いてくれない。動詞は「利かす」

棋譜再生

- 利かし:利かしを打って得をしておくこと。打ち得と同じ

- 利き:利かしがいつでも打てる場合、また利かしが二か所以上ある場合に「利きがある」という。

- 利き筋:石の働きのいちばん効果のある方向、またその場所

- 棋聖:碁聖と同じ。碁の聖人。本因坊道策、本因坊丈和、本因坊秀策が棋聖と称されている

- 鬼手(きしゅ):相手の意表を突いて、肺腑をえぐる鋭い手のこと

- 奇手(きしゅ):相手の意表もしくは盲点を突く奇抜な手

- 傷:石の欠点

- 橘中之仙(きっちゅうのせん):中国の故事。橘(たちばな)の実を割ると中で仙人が碁を打っていたことから、碁を楽しむ老人のことをいい、碁のことを橘中之楽、あるいは橘中の清遊などという

- 棋道(きどう):碁のきわめるべき道

- 棋伯(きはく):高段者の敬称

- 棋品:碁の品格

- 棋譜:一局の碁の手順を数字で記録した譜

- 決め込み:アテ込みの一種。相手の石に突っ込んで行く感じで形を決める手

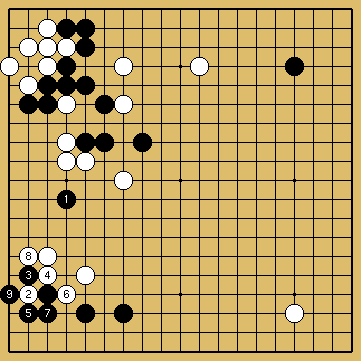

棋譜再生

- 決めつけ:アテ込みと同じ形で、びしびしと形を決めて行く手

棋譜再生

- 決める:決まりをつけること。いろいろな味や利きがあって形を決めないでいたところを時期が来て形を決めてしまうこと。また、決めつけ、決め込みなどを単に「決める」ということもある

- 逆に打つ:常識的に打つ方向と反対のほうから石を持っていく打ち方。ときに相手の意表を突く場合がある

- 逆ヨセ:相手が打てば先手だが、自分が打つと後手になるところを、後手でも大きいと判断して打つヨセのこと。逆ヨセの大きさは普通の後手ヨセより倍の価値があるとされている

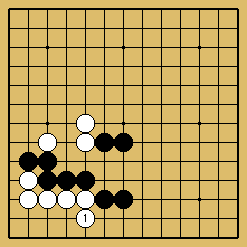

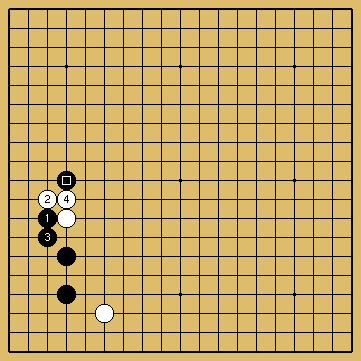

左図:白1が逆ヨセ。右図:黒から1、3が先手

棋譜再生 |

棋譜再生 |

- 急所:大事な場所。相手に打たれると衝撃を受けるところ。形の急所、石の急所など

- 急な碁:ゆっくりした碁の反対。部分で戦いが起こり、急戦になる状態。また一気に勝負の決まりそうな形勢になること

- 急場:急いで打たなければならないところ。攻防の要点。さし迫った局面。急場をしのぐ、急場を間に合わせるなどという

- 強手:一歩も妥協せぬ協力な手

- 局:一局の碁のこと。本来は碁盤の意

- 局子(きょくし):局は盤、子は石で碁の意味

- 局勢:碁の形勢のこと

- 棋理:碁の原理。棋理に明るい、などという

- 切り:相手の断点を切る手

- 切り返し:相手が切ってきたとき、自分も切っていくこと

- 切り込み:切りを入れて石の働きをいっぱいに利用する手

- 切り違い:互いに相手を切断した形になるような切り

- 切り取り:相手の一子を切って取ってしまうこと

- 記録係:対局の記録をとる係。棋譜を取る以外に時間付けを記録し、時間が無くなれば秒読みをする。立会人のいない対局では、時間開始および打ち掛け、打ち継ぎの時間を知らせ、封じ手を預かったり、立会人の代理をつとめることもある

囲碁用語(く)

- 愚形(ぐけい):働きに乏しい石の形。アキ三角、陣笠、梅鉢など。石の働きが腐ること

棋譜再生

- クシ型:櫛に似た形の生き形

- クスグる:直接攻めてもうまく行かないときに、少し離れたところから間接的に打って相手の出方をうかがうような手

棋譜再生

- くずす:急所を突いて相手の石の形をくずす

- くずす:終局のあと、碁笥(ごけ)の中へ石を入れるため、盤上の石をくずす

- グズミ:動詞はグズむ。アキ三角にする手だが、場合によって強力な手になる

グズミ。黒1がグズミ、白黒お互いの急所

棋譜再生

- くせ:棋風に出る癖。石の欠点。形のキズ。フシ

- くつろぐ:弱い石、根拠のない石がいちおう根拠ないし眼形の7可能性ができて余裕をもつこと

- 九品(くひん・くほん):囲碁九品(いごくぼん)玄玄碁経(げんげんごきょう)の序文に「囲碁の品に九あり」として碁の品格を九つに分けている。守拙(初段)若愚(二段)闘力(三段)小巧(四段)用智(五段)通幽(六段)具体(七段)坐照(八段準名人)入神(九段名人)ちなみに、守拙(初段)は「力が弱いので定石を守り、戦いを退ける者の品格」

- 位(くらい):石の位。二線とか四線にある石の位のこと

- グルグル回し:シチョウの一種であるが、普通のシチョウのように一方へだけ追うのではなく、石を取らせて、ぐるぐる回りに追いかける形

棋譜再生

- 車の後押し:車の後を押せば押すだけ車が先へ進むように、石も押せば押すだけ相手の石に先にノビられて不利になること

- 玄人(くろうと):専門棋士のこと。古くは上位者が黒を持ったことから、黒を持つ人からくろうとになった。玄は黒という意味

- 黒の碁:黒を持つと断然強みを発揮する碁風。「あの人は黒の碁だ」などという

- 食わせる:食わす。打ち欠きと同じ

囲碁用語(け)

- 形勢判断:碁の途中で、どちらがいいか形勢を判断すること。形勢判断が正確か否かによって勝敗も左右される。形勢が悪ければ多少危険をおかしても強く打たなければいけないし、形勢が良ければ、局面が紛れないように店じまいする。形勢判断が誤っていれば、悪い碁をそのままずるずると負けてしまったり、また勝っている碁を打ち過ぎてひっくり返されることもある

- ケイマ:将棋のケイマのように、ひとつの石から一路進んだ点からもひとつ斜め前へ進む形。大ゲイマ、小ゲイマ、大々ゲイマなどがある

- ケイマツギ:ケイマの形で断点を補う働いたツギ方

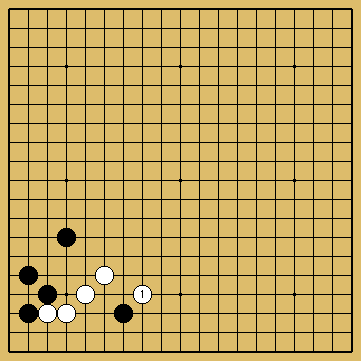

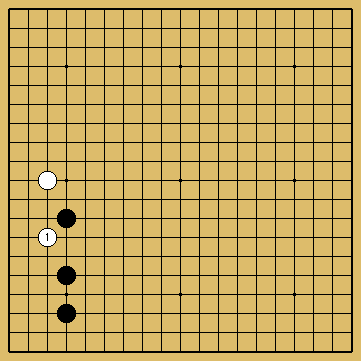

黒1がケイマツギ

棋譜再生

- ケイマトビ:ケイマの形で上へトビ出す手

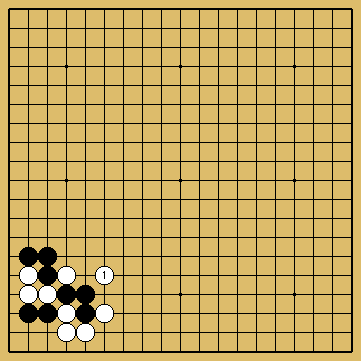

白1がケイマトビ

棋譜再生

- ケイマのフンドシ:将棋からきた言葉

黒1がケイマのフンドシ。aとbの切りが見合い

- 消し:相手の大模様、勢力圏に深く打ち込まず、浅く侵入して、地を制限する手法。消しにはカタツキが有効手段となる場合が多い

- ゲタ:石を取る基本戦術。昔は「門」と書いて「ハカす」と読んだ。ハカすから「ゲタ」に転じた

- ケタグリ:相撲の蹴手繰りのように、相手の隙を一瞬突いて勝負を逆転させること

- ケンカ小目:白と黒の向かい小目のこと

- 懸賞碁:賭碁のこと

- 見当:漠然としてはっきり読み切れない局面では、勘に頼って打たざるをえない。そんなときはだいたいの見当をつけて打つことになるが、それが妥当な場合に「こんな見当」などという

- 現ナマ:勢力や厚みは具体的に何目の地と計算できないが、それに反して確定地を作ったり、相手の石を取れば、はっきり何目の地と計算できる。それを現ナマという

- 見物初段:実際に打てばたいしたことないが、人の碁を見物している態度が立派で、強そうに見える人のこと

囲碁用語(こ)

- 碁:碁は数千年の昔、古代中国で易や算盤などの用具から発展して、遊戯へと独立したものではないかといわれている。歴史が古いからいろいろな呼称がある。「奕(えき)」「棋(き)」「烏鷺(うろ)」「方円(ほうえん)」「欄柯(らんか)」「斧の柄(おののえ)」「橘中之楽(きっちゅうのらく)」「手段(しゅだん)」「座隠(ざいん)」「忘憂(ぼうゆう)」これらすべて碁のことである。「木野狐(ぼくやこ)」は碁盤のこと。碁は狐のように人を魅することから

- コウ:未来永劫の劫で、きわめて長い時間の単位

- コウ味:コウになるような味のあるところ。コウになる可能性がある形

- コウ移し:コウを争っているときに、コウ立ての関係で他のところにコウができ、コウ争いがそこへ移ること

- コウ材:コウを争いコウ立てをする場合、それに相手が応じてくれるようなコウ立てでないと意味がない。その、相手が受けてくれるような場所をコウ材という。コウ材が多い、コウ材がない、というのは、相手が受けなければならない場所が多い、またそういう場所がない、という意味

- コウ自慢:コウ材がたくさんあって、どこでコウ争いが始まっても負けない局面

- 高手(コウシュ):高段者、またすぐれた打ち手のこと

- コウ立て:コウを争うため他の代償を求める手。コウ材

- コウ付き:コウの付いている形。

- コウ含み:実際にすぐコウを仕掛けるとは限らないが、コウを仕掛ける時期をうかがいながらその含みで他方面を打つ

- 碁経(ごきょう):碁の書物。棋書の古語

- 国技:碁は相撲と共に古くから国技と言われていた。本因坊丈和著『国技観光』がある

- 小ゲイマ:ケイマ

- ここせ:囲碁遊戯の一種。一局のうち一回だけ相手に「ここせ(ここへ打て)」ということができる。たとえば、大石が眼二つであれば、その一眼をつぶせと指令できるのでかなりのハンディとなる。俗に「ここせ七目」といわれ七子の差があるといわれる

- 小猿:小猿が手をのばすように第一線に小ゲイマでスベり、相手の地を荒らす手段

- 碁師:八世紀ごろ、宮中で碁を能くした者を碁師と称した。万葉集に碁師の歌二首がある。(大葉山霞たなびきさ夜更けて吾が舟はてむ泊知らずも(万9-1732))(思ひつつ来れど来かねて三尾が崎真長の浦をまたかへり見つ(万9-1733))

- コスミ:自分の石から一路斜めへ打つ形。動詞はコスむ

- コスミツケ:コスんだ形で相手の石に接触する手

- 碁聖:碁の聖人。古今の名人中の名人の尊称。棋聖と同じ

- 後手:白番。あとから打つこと。碁は先手先手と打っていく方がよいのだが、時には後手でもしっかり守っておくことも大切

- 後手の先手:後手でも手堅く補強しておいて、あとにきびしい狙いや、先手のヨセを含む手のこと

棋譜再生

- 碁所(ごどころ):碁所には名人に推挙されたもののみが就任できた。二世安井算知、本因坊道策、井上道節因碩、本因坊道知、本因坊察元、本因坊丈和の6名。江戸時代、徳川幕府が定めた碁界における最高の地位が碁所。幕府は家元四家および跡目、その他特定の碁打ちに緑を支給し、その組織を寺社奉行の管轄下に置いた。これが碁所制度で、碁所はその頭領である。碁所は、天覧碁の開催、 将軍の指南、御城碁の支配、外国人との対局の段取り、碁打ちの昇段、手合割、免状発行など、一切の権限と責任を持った。当時、碁所署名の免状があれば、往来の手形は見せる必要がなかったといわれる。また、お止め碁と称し、碁所(名人)に就任すると一般の対局は打たずともよかった

- 小トンボ:小さなトンボが羽を広げたように、隅の星の石から左右両翼へ小ゲイマにヒラいた形。AIによって蘇った形

棋譜再生

- こなす:むずかしい局面を処理していくこと。とても打ちきれないと思われる手合の碁をうまく打ち回して勝負に持っていくこと

- 小ナダレ:ナダレ定石で黒1と二目の頭をタタく形

棋譜再生

- 碁にする:一方的に押し切られることなく互角の勝負にすること

- 碁品(ごひん):碁の品格。棋品と同じ

- コビン:相手の石の小髪。斜め上を突く手で、カドと同じ位置

黒1がコビン

棋譜再生

- 五分(ごぶ):部分的な折衝の結果、互角のワカレになる場合。五分のワカレ。形勢互角の場合。対戦成績がだいたい打ち分け

- 細かい:地合いが匹敵して勝負が微細(びさい)な形勢の碁。芸が細かい

- コミ:碁は互先の場合、先に打つ方が有利だから、ハンディがつけられる。現在は六目半のコミが一般的で白が六目半のハンディをもらって打つ。半というのは持碁をなくすため。黒番で盤面七目勝ちなら黒の半目勝ちとなる

- コミガカり:コミが物をいう勝負。盤面では黒が勝てるが6目半のコミを出し切れずに負けること

- 小目:三線と四線の交点。古来、隅の拠点として最も堅実な着点とされた

- 五目ナカデ:地が五目あっても二眼できない形

棋譜再生

- 小ヨセ:小さいヨセ。終盤の最終段階に入ったヨセ

- 凝り形:石が一か所に凝集して働きがだぶっている形

- 凝らせる:相手を凝り形にする

- 怖い:危険なこと。成算が持てず打てない手段

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

よろしかったら、ご感想などをコメントでお聞かせください。

(。・(エ)・。)ノ↓ランキング参加中、ポチ応援をいただけると励みになります。

マイナビ 天頂の囲碁7 Zen(対応OS:その他) 目安在庫=△ |

基本布石事典(下巻)新版 星、小目、その他 [ 依田紀基 ] |

ヒカルの囲碁入門 ヒカルと初段になろう! [ 石倉昇 ] |

ひと目の詰碁 (マイナビ囲碁文庫) [ 趙治勲 ] |

.png)

.png)

「囲碁用語備忘録2(か行)」を拝見しました。(*'▽')

返信削除Ounaさま、いつもコメントをありがとうございます。

削除_(._.)_