「囲碁とっておきの話 」秋山賢司(著) 「一局のドラマ」 より

対局場の「ゆがわら石亭」の当時の定員は十数名と小さく関係者だけで貸し切りとなりました。第7局ですから、その前に勝負がつくこともあり、他のお客さまを断って準備をしなければならないので、旅館側からすれば、囲碁のタイトル戦の場所となることは、大変な労力となります。

対局前夜、アルコール少々の夕食が20時前に終了、大竹はにぎやかな麻雀を好む。新聞記者のヘボ碁を横目でにらみながら、わいわい騒いで23時ころお開き。

小林は30分ほどの散歩のあと、麻雀をのぞいたり、読書をしたりと緊張をほぐす。

両者の師匠である木谷実先生は、人一倍緊張するタイプで対局前夜は、ほとんど眠れなかったそうです。

こうして対局の朝を迎え、それぞれ、自室で朝食とり、午前9時前に上座に小林、下座に大竹

小林名人の握った石数は17個、大竹が「半先」、黒番は大竹となる。ちなみに前6局はすべて黒番の勝利でした。

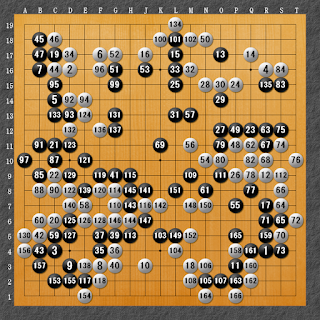

第17期名人戦、第7局(1992年11月)コミは5.5目です。黒:大竹英雄、白:小林光一

実際の観戦記より

三線にしか石がいかず、二間開きが7つもできるという世にも珍しい布石が終わって小林は席を立った。

いつものように背広からセーターに着替えるためである。

大竹は7局をとおして羽織袴だった。しかも一局ずつ変えている。

この日は晩秋にぴったりの薄茶色。

いったい何着持っているのだろうと、つい余計なことを考えてしまう。

午前10時すぎから昼食休憩に入る12時までの進行が上図の黒23から黒47です。

小林の一手一手は私たちが見ても分かりやすい。黒が手厚く構えているので白38と備える。

白44から48は無駄のない利かし。

白50は文句なしの実利だ。

目的や価値のはっきりしない手を嫌うのが小林流であり哲学でもある。

反対に大竹の一手一手は分かりにくい。

例えば黒41のボウシ。

なんとなく厚いことは分かる。

しかし、攻めるでもなく地を取るでもなく、どれほどの価値があるかとなるとプロでも首をかしげてしまう。

工藤立会人は「黒41のような手が最も解説に困ります。たぶんいい手なんでしょう・・」

昼食休憩再開後、白48から84まで。白50は最大の実利。

一方の黒51,53は攻めにも地にもなっていないし、悠然と後手をひいている。

工藤立会人は「これはもう解説不能です。」とお手上げの様子。

以下、観戦記より

黒61から大竹は寄りつきを狙った。ここのしのぎに小林は独特のからさを発揮する。黒63の追及には白64,66のツケ引き、どさくさまぎれに白70,72と大ヨセまで打ってしまった。

白76までで完全な生き。黒69で右辺をハネれば二眼はないが、白69とトンで死ぬ石ではあるまい。うまいものではないか。

「もう黒は地では勝てないね」と控室の面々。

黒93を大竹先生が封じて、一日目が終了。中央を目一杯、黒が囲っても覆すことができず、1日目の夕方には大竹必敗説が控室を支配してたとのこと。

局後に小林先生は、次のように語っています。

「大竹流の神髄ですね。

ぬるそうに見えて遅れていない不思議な強さを、しみじみと感じさせられました。

少し前までは絶対に勝てると思っていたけれど、もう悪いのかもしれません。」

白158に黒は159とアテたが黒161と受けて、黒勝ちと控室では結論が出ていたそうです。

白164に黒165とアテたため白166とワタられて、隅の黒地が無くなってしまいました。

普通は、200手を超えたら、たとえ半目であっても控室では、どちらの勝ちか分かるのですが、この碁は分かりませんでした。

東京から入って来る情報も黒半目、白半目とまちまちだったそうです。白232の割り込みで勝負が決まりました。

しかし、白はもっと前に232を決行しなければならず、黒が黒219でG19に置いて、先手でL12とぶつかれば、232はなく、黒の半目勝ちだったそうです。

白232に対して大竹先生は、心の整理に34分要しました。

そのあとは、すべてノータイム。

黒259で一目損して、差が1目半となりました。この碁は265手まで打たれ、白の1目半勝ちとなりました。

総譜は外部リンクいたしますのでそちらで終局までご確認ください。

つぶや棋譜2 Viewer左上にある自動再生にチェックを入れますと再生致します。

最後までご覧いただきありがとうございました。

.png)

0 件のコメント:

コメントを投稿

コメントありがとうございます。

大切に読ませていただきます。